アレルギー科とは

アレルギー科は、アレルギー物質によって引き起こされるさまざまな疾患や症状の診断と治療を専門とする科です。

アレルギーとは、免疫システムが本来無害な物質(花粉や食物など)に対して過剰に反応し、体内で異常な反応を引き起こす状態を指します。

次のような疾患や症状に対して診療を行っています

当院で行っている検査

- 特異的IgE検査(採血)

- ドロップスクリーン(少量の血液でできるアレルギー検査)

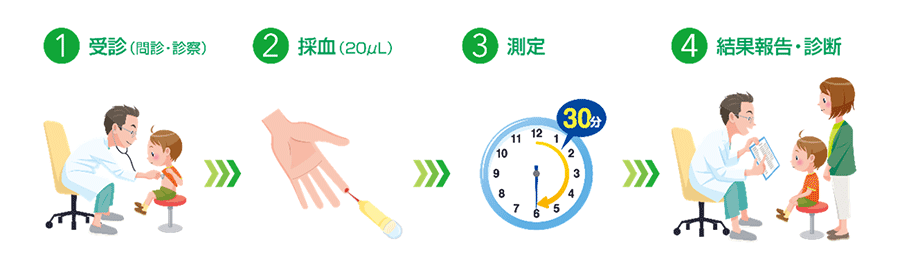

1滴の血液で41種類のアレルギー項目がわかる【ドロップスクリーン】

ドロップスクリーンは、注射器を使わず指先から1滴の採血で、花粉症や食物アレルギー、動物アレルギーなどの原因になる41種類のアレルゲンを調べることが可能です。(約30分で検査結果がわかります)

- わずか30分で結果判明(ただし、他の患者さんがご利用中の場合や、ご家族の方が一緒に受診される場合には、お待ちいただくことがございます)

- 必要なのは血液1摘だけ

- 1歳からOK

- 保険適用(窓口負担額は3割負担の方で約5000円となります)※鼻炎等でお困りの症状がある場合

こども医療費受給者証(東京都:乳、子、青)をお持ちの方は記載された金額(通常は0~200円の負担)のみとなります

予約なしでOKです。いつでもご相談ください。

注射器を使用しないため、痛みが少なく、お子さまや採血が苦手な方でも受けることができます。

ドロップスクリーン検査をご希望の方へ

- 検査をご希望の方は受付に検査希望をお伝えください。 (検査までの時間や検査結果の解る目安の時間をお伝えできます)

- 当日検査をご希望の方が複数人いる場合は検査機器の関係上、当日結果説明が困難な場合がございます。

- 検査一人に対し、約30分を要する為、家族や兄弟等の複数人で検査をご希望の場合は、検査結果が解るまでに時間がかかります。 (複数人の方が検査待ちの場合も同様、検査結果が解るまでに時間がかかります)

- 当日検査の最終受付時間は、午前12:00まで午後18:00までとなります。

(結果説明が翌日以降でも良い場合は、上記時間を過ぎても検査ができる場合がございます。)

検査の流れ

検査可能なアレルゲン

ドロップスクリーンでは以下のアレルゲンを検査できます。

※上記項目に無い検査は診察にて医師にご相談ください。

主な治療疾患

症状によっては呼吸器内科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科などと連携をとりながら治療を行うことが必要となります。

① 花粉症とは

花粉がアレルゲンとなって引き起こされるアレルギー症状を「花粉症」といいます。花粉症の主な原因となる花粉には、スギやヒノキなど春に飛散するものがよく知られていますが、初夏や秋に飛散するイネ科の植物、ヨモギ、ブタクサなどもアレルゲンとなることがあります。そのため、花粉の飛散時期に合わせて症状が現れることが多いですが、これらの症状は季節に限定されることが多いです。

主な症状としては、鼻の粘膜や結膜に花粉が付着することで、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといったアレルギー性鼻炎の症状が現れるほか、目の充血、かゆみ、流涙などのアレルギー性結膜炎の症状も見られます。また、喉のかゆみ、痰が出ない咳、肌荒れ(花粉皮膚炎)などの症状が出ることもあります。

診断は、患者さんの症状や訴えに基づいて行われることが多いですが、アレルゲンの特定を目的とした血液検査が行われることもあります。

対症療法としては、鼻づまりや目のかゆみなどの辛い症状には、抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬といった内服薬が処方されます。鼻づまりが特に強い場合には、鼻噴霧用ステロイド薬が、眼の症状には抗ヒスタミンやステロイド系の点眼薬が用いられます。

- 1滴で30分で41種類わかるアレルギー検査【ドロップスクリーン】はこちら

舌下免疫療法について

当院では、スギ花粉症およびダニアレルギーに対する舌下免疫療法を提供しております。

舌下免疫療法とは、毎日少量のアレルゲンを体内に吸収させ、アレルギー反応を弱めていく治療です。3年から5年間継続して毎日舌下よりアレルゲンを吸収させます。保険診療にて治療が行えますが、気長に治療をすることが必要となります。

現在、スギ花粉とダニアレルギーに対する舌下免疫療法が実施されています。

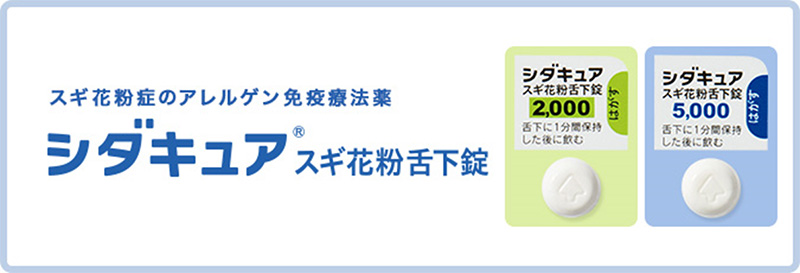

スギ花粉症

シダキュアとは

シダキュアは、スギ花粉を原料とするエキスから作られているスギ花粉症のアレルゲン免疫のお薬で、少量から服用することで体がアレルゲンに慣れて免疫機能が過剰反応しなくなるため、アレルギー症状(スギ花粉症症状)が出にくくなる効果が期待されます。

注意点

- 服用開始前に、スギ花粉症の確定診断が必要です。(2年以内)

- アレルギー症状が出ていない場合でも、毎日、長期間継続して内服する必要があります。

- 舌下免疫療法は1日1回1錠を舌下にて1分間保持し内服するお薬です。

- 舌下保持が可能なお子様であれば、約5~6歳から治療を開始できます。

- 花粉が飛んでいる時期には、治療を開始することはできません。(当院では12月中旬から5月上旬までとさせて頂いております)

※この時期はアレルゲンに対する体の反応性が過敏になっているため、シダキュアを服用すると症状が悪化するおそれがあります。

治療を受けられない方

- 過去にシダキュアでショック等を起こしたことのある方

- 喘息の方(症状のひどい)心疾患・肺疾患・自己免疫疾患・悪性腫瘍など

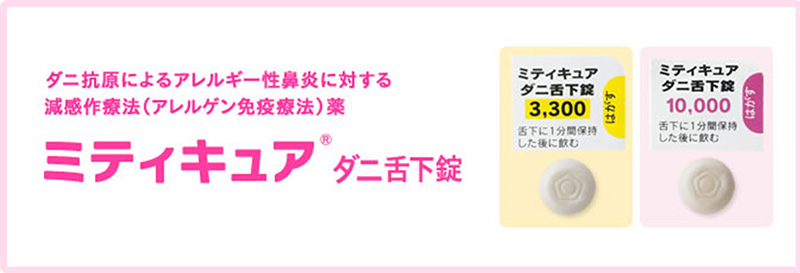

ダニアレルギー

ミティキュアとは

ミティキュアは、ダニを原料とするエキスから作られているダニによるアレルギー性鼻炎のお薬で、少量から服用することで体がアレルゲンに慣れて免疫機能が過剰反応しなくなるため、ダニによるアレルギー症状(アレルギー性鼻炎)が出にくくなる効果が期待されます。

※ミティキュアは、開始時期に特に制限はありません。いつでも始めることができます。

注意点

- 服用開始前に、ダニによるアレルギー性鼻炎の確定診断が必要です。(2年以内)

- アレルギー症状が出ていない場合でも、毎日、長期間継続して内服する必要があります。

- 舌下免疫療法は1日1回1錠を舌下にて1分間保持し内服するお薬です。

- 舌下保持が可能なお子様であれば、約5~6歳から治療を開始できます。

治療を受けられない方

- 過去にミティキュアでショック等を起こしたことのある方

- 喘息の方(症状のひどい)心疾患・肺疾患・自己免疫疾患・悪性腫瘍など

スギ花粉症とダニアレルギーの舌下免疫療法併用治療

スギ花粉症とダニアレルギー性鼻炎は、どちらか一方だけでなく、スギ花粉とダニの両方にアレルギー症状が出る方もいます。その場合は、服用するお薬はそれぞれ異なりますが、同時に治療を行うことも可能です。

② アレルギー性鼻炎とは

鼻の粘膜にアレルゲン(ハウスダスト、花粉、真菌、ペットの毛など)が付着し、それに対してアレルギー反応が引き起こされる状態を「アレルギー性鼻炎」と称します。この疾患は、アレルゲンが1年を通じて存在し、症状が年間を通して続く場合を「通年性アレルギー性鼻炎」、季節性のアレルゲンによって引き起こされる場合を「季節性アレルギー性鼻炎」と区別します。

主な症状には、くしゃみ、鼻水、鼻づまりが含まれますが、鼻の付け根に痛みを感じたり、嗅覚が低下することもあります。

治療に関しては、特定のアレルゲンを避けるための環境調整が基本となります。その上で、症状を軽減するためには、抗ヒスタミン薬や抗ロイコトリエン薬などの内服薬が用いられます。鼻づまりが特に強い場合には、鼻噴霧用のステロイド薬も使用されます。

③ 食物アレルギーとは

ある食べ物がアレルゲンとなり、さまざまなアレルギー症状が現れる状態を「食物アレルギー」といいます。特に赤ちゃんや幼児に多く見られ、乳幼児期には鶏卵、小麦、乳製品などが原因となることが多いです。学童期以降は、甲殻類(エビやカニ)、ナッツ類、魚類、果物、そばなどがアレルゲンとして関与することが多くなります。

主な症状には、じんましん、喘息、腹痛、嘔吐、下痢、咳、息苦しさ、チアノーゼ、鼻水・鼻づまりなどが挙げられます。また、複数の臓器にわたるアレルギー反応や、生命に危険を及ぼすような症状が見られる場合は「アナフィラキシー」と診断されます。さらに、血圧低下や意識障害を伴う場合は「アナフィラキシーショック」となり、緊急の対応が必要です。

診断方法としては、IgE抗体の量を測定する血液検査などが行われます。また、医師の指導のもとでアレルゲンが疑われる食物を少量ずつ摂取し、アレルギー症状の有無を確認する「食物経口負荷試験」を行うこともあります。

治療の基本は、アレルゲンとなる食物を特定し、それを避けることです。この際には、除去が必要な食物については最小限にし、医師や栄養士による適切な栄養指導を受けることが推奨されます。

また、アナフィラキシーを繰り返し経験している場合は、緊急時に使用するためのアドレナリン自己注射(エピペン)を常に携帯し、適切に対処できるようにすることが重要です。

④ じんましんとは

詳しくはこちら

⑤ 気管支喘息とは

気管支喘息は、気道に炎症が生じ、さまざまな刺激に対して過敏になり、発作的に気道が狭くなる病気です。

アレルギーが原因で引き起こされることが多く、アレルゲン(花粉やハウスダストなど)によって気管支に慢性的な炎症が生じます。この炎症によって気道が狭くなり、呼吸が困難になる状態が続きます。原因物質が特定できないこともしばしばあります。

主な症状には、喘鳴(ゼーゼーやヒューヒューといった呼吸音:特に呼気時の苦しさ)、全身を使わなければ息苦しさを感じる、咳が一度出始めると止まらないなどがあります。発作は、主に夜間から明け方にかけて発生することが多いです。

治療においては、まずアレルゲンを特定し、それを避けるための環境整備が重要です(例えば、ハウスダストが原因であれば、定期的な掃除などが必要です)。その上で、喘息に対する治療を行います。治療薬は吸入ステロイド、長時間作用型抗コリン薬、長時間作用型β2刺激薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬などを適切に使用していきます。

たばこや飲酒は気管支喘息を悪化させる要因となるため、できるだけ控えることが推奨されます。